Amis blogueurs, bonjour !

Nous nous étions arrêtés dans mon dernier article à l'association Huet & Ligier et à l'arrêt de leur usine de Coye-la-Forêt en 1914.

Voici la suite de l'histoire qui conduit de

COYE-LA-FORET à CHAUMONTEL, et de

HUET & LIGIER à CANUET

et ses tire-bouchons énigmatiques

Dès avant 1900, des relations se développent entre Louis Léon Huet et Emile Paul Félix Ligier d’une part, et un concurrent voisin et de même génération, Albert Victor

Benjamin Canuet (1860-1916) d’autre part. Tous trois sont fabricants de "bijoux en acier" et sont primés dans des expositions, comme à Anvers en 1894 ou Paris en 1900.

Canuet (1860-1916) est le gendre et héritier de l’industriel Charles Eugène Espiridion Goupil (1831-1895), lui-même successeur de la Maison N. Marguerie, fabricant de perles métalliques (roulements à billes notamment). La fabrique Goupil - Canuet est installée dans la ville de Chaumontel (Seine-et-Oise, aujourd’hui Val d’Oise), proche de Coye-la-Forêt (Oise), avec magasin de vente et siège social au 68 rue de Bondy à Paris.

Les deux usines sont situées dans deux départements différents donc, mais cinq kilomètres seulement les séparent.

A 5 km les uns des autres...

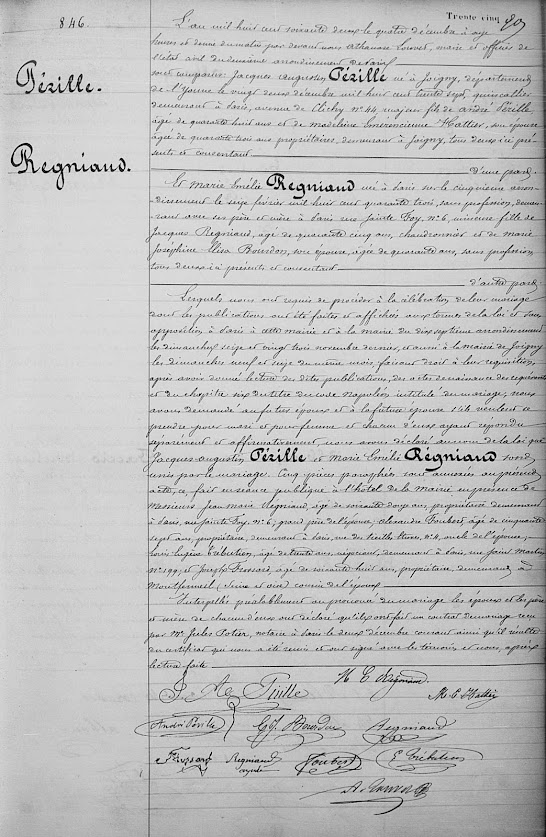

L’épouse d’Albert Victor Benjamin Canuet, Marie « Jeanne »

Goupil, lui donne trois fils : Victor Albert « Maurice » Canuet

(1886-1956), puis des jumeaux « André » Eugène Canuet (1888-1897),

décédé enfant, et « Marcel » Fernand Canuet (1888-1978).

Dès 1914, les

deux enfants survivants sont associés par leur père à la direction de

l’entreprise, dont la raison sociale devient A. Canuet & Fils.

Après le décès d’Albert Victor Benjamin Canuet en 1916, les

relations qui se sont développées entre Louis Huet et Emile Ligier et le fils ainé, Maurice Canuet, aboutiront à une association

dirigée par ce dernier, puis à la création d’une société

en nom collectif Louis Huet, Emile Ligier et Maurice

Canuet.

Après la fin de la première guerre mondiale, la société en

nom collectif dirigée par Maurice Canuet transfère les outils de production de

Coye vers l’usine de Chaumontel. L’usine de Coye-la-Forêt est détruite et les

terrains vendus aux Lescuyer de Savignies, propriétaires du Château.

-/-

Brevet pour un tire-bouchon

30 avril 1922 : Victor Albert « Maurice » Canuet,

obtient, sous le nom de Victor Le Canuet, le brevet n° 540.601 pour un

« tire-bouchon formant en même temps débouchoir de bouchages métalliques ».

|

|

|

|

|

Dessin du Brevet

n° 540.601 du 30 avril 1922 |

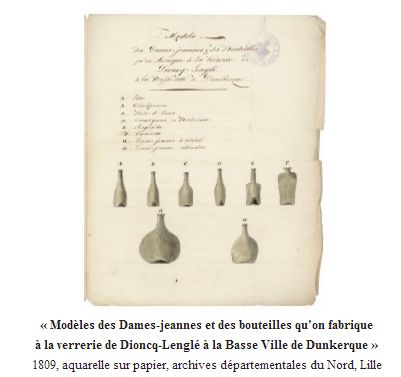

Variante avec décapsuleur et un coupe-muselet

(Collection personnelle) |

Variante avec décapsuleur et deux coupe-muselet |

Pourquoi cet usage de prénoms différents et du nom de « Le »

Canuet ? nous l’ignorons ! Mais les tire-bouchons Le Canuet sont aujourd’hui

recherchés.

Nous devinons seulement qu'à l'instar de son beau-père Charles Eugène Espiridion Goupil, Victor Albert «

Maurice » Canuet est une personnalité hors du commun à Chaumontel, ville dont il sera élu

maire en 1925.

-/-

Canuet Frères

Le 31 décembre 1922 : la société

en nom collectif Louis

Huet, Emile Ligier et Maurice Canuet

est dissoute par le même Victor Albert « Maurice » Canuet.

Le fonds est cédé à la Société en nom collectif Canuet Frères, composée

des seuls deux frères, Victor Albert « Maurice » Canuet (1886-1956) et « Marcel »

Fernand Canuet (1888-1978). Le siège parisien est transféré du 68 rue de Bondy Paris 10° au 118 rue de Turenne Paris 3°.

31 décembre 1922 : dissolution de la société en nom collectif

Louis Huet, Emile Ligier et Maurice Canuet

((Journal L’Usine – Gallica)

Cette société est ensuite transformée en SARL Canuet

Frères en 1927.

En 1928, la SARL Canuet Frères publie des encarts

publicitaires dans l'annuaire du commerce Didot – Bottin. Elle communique aussi sur sa marque de

fabrique, reprise de celle déposée par Huet & Ligier en1895 : des anneaux de clés.

Annuaire du commerce Didot-Bottin 01011928 | Marque de fabrique Annuaire du commerce Didot-Bottin 01011928 |

On peut voir sur cette publicité de 1928 que les tire-bouchons ne sont plus listés

dans les fabrications.

Pour les années qui suivent, les renseignements nous manquent.

Nous savons seulement que la SARL Canuet Frères est encore active au début de l'occupation allemande, comme le montre un courrier adressé le 16 août 1940 en réponse à une enquête du Préfet de Seine-et-Oise à Versailles :

Nous savons seulement que la SARL Canuet Frères est encore active au début de l'occupation allemande, comme le montre un courrier adressé le 16 août 1940 en réponse à une enquête du Préfet de Seine-et-Oise à Versailles :

https://archives.valdoise.fr/

-/-

Au-delà de la seconde guerre mondiale, nous n'avons pas retrouvé d'éléments sur la fin de cette entreprise chaumontelloise, si ce n'est que l'usine désaffectée avait fait l'objet d'un projet immobilier.

Peut-être pourrez-vous nous apporter de nouveaux éléments ? Je ne manquerai pas de les publier !

M